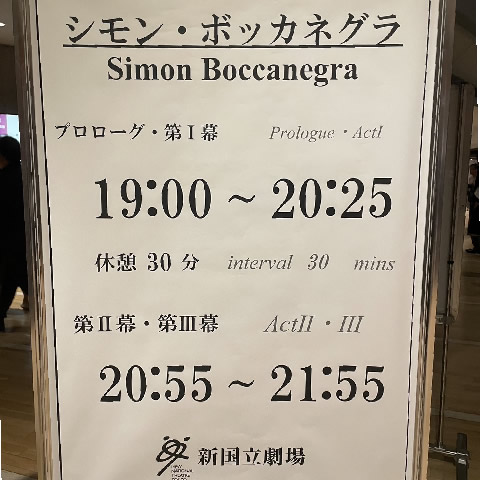

新国立劇場「シモン・ボッカネグラ」公演レポート (2023年11月15日)

2023年11月15日公演より

新国立劇場「シモン・ボッカネグラ」公演レポート

今年の最高傑作プロダクションのオペラ上演と断言してもいいだろう。

その功労者が、一人ではないということも、総合芸術としてのオペラを多角的、形而上的にも聴衆にもたらしたカタルシスは大きい上演であったと言えよう。

絶対に今プロダクションに触れることを強くお勧めしたい。(まだ、4回公演が残されている)

まずは、歌手陣。主役級はもちろん、脇を固める歌手、合唱、の全員が持ちうる才能をいかんなく発揮し、このオペラに内包された『心の闇』を時には、饒舌に語り、苦悩の経過をぼかしながら、ドラマを進めていくことは、それぞれの歌手が、オペラ全体の中で自身の役割りを深く理解し、身体に入れていればこそ成しえた高みであろう。その音楽的に歌手陣の隅々に行きわたらせ、オーケストラを縦横無尽にコントロールした芸術監督の大野和士(指揮)の担った役割は、偉大であるとともに、長年の新作オペラを成功に導いて来た手腕を遺憾なく発揮してくれた様は、脱帽である。この『途切れることを望まないオペラ』の演奏に際し、きれいにディミヌエンドする際は、度々、拍手が遮るものであるが、その空気感を客席に与えないオーラが、ドラマを断絶させることなく牽引した。マエストロ大野和士の面目躍如であろう。

そして、もう一人の功労者は、演出のピエール・オーディである。

彼の演出意図を額面通りに受け取ってはいけないとさえ感じさせてくれた。多くの評論家やライターがリリース通りの『噴火口の描写』『抽象的』と評しているが、それは全く的を得ていない。

そもそも、このヴェルディの傑作オペラが、約四半世紀を超えての結実となった訳であることを深く理解しているのが、指揮の大野和士であり、演出家のピエール・オーディだった。

赤と黒という対(二極論)ではなく、その間には無限のグラディエーション(白)があり、それを観衆が能動的に考えさせてくれる余白を用意してくれたという意味でも、憎いくらい崇高な創作であった。ヴェルディ自身もこの作品のプロローグも約25年の時を隔てての上演になるということからも、『時の経過』を理解しないといけない。ヴェルディが、自身のモチーフを使い、自身へのオマージュと、後に対等し、別次元の楽劇へと昇っていった、ワーグナーを意識しているヴェルディが、晩年の大傑作オペラ『オテロ』へ至る『時の過程』(プロローグとも言える)のダブルミーニングを考えさせる演出と演奏は、知的好奇心を煽られて余りある上演であった。

であるがゆえに、予備知識を入れずに見聞きするもよし、じっくりと予習してから接するもよし、そして、この《シモン・ボッカネグラ》という作品が、なぜ上演機会が少ないのか?というアートの神秘性を導いてくれることだろう。

その反面、今回のような秀逸の本番に出会うと、歌手だけでも、何人もの逸材が揃わなければならず、そして、大野和士(指揮者/芸術監督)のように、的確なゴールイメージを持ってリードできるマエストロがいなければ成しえない領域なのだ!と、感じると共に、自己顕示欲を封印した『大人の演出』に徹した、品のあるピエール・オーディの存在があってこそ、たどり着く高みは、観客を巻き込んでの『感じるオペラ』『考えさせていただけるオペラ』上演と結実した。改めて、総合芸術としてのオペラを堪能できた崇高なオペラだった。

また、照明の微妙な陰影、幕の上げ下ろし、合唱の配置、最後の貴族派×民衆派の対立軸を柔和させるようで、そうでもないのか。。。分断は続くのか。。。との余韻の残し方などが絶妙であり、引き算の美学が、昨今の『愚の骨頂と言える読み替え演出家』へ無言のカウンターアートとして降臨してくれた。細部に至るまで、すべての関係者が全力で魂を込めた上演は、新国立劇場の4面舞台や奈落を贅沢に活用した裏方スタッフにも敬意を持ちたい。このワールドクラスの上演を実現させた新国立劇場は、もっと世界に打って出るべきであり、我々は、この崇高なオペラ上演が出来ることを誇りに思い、海外引越公演に憧れている時代から時の経過を自覚し、我が国のオペラパレスに足しげく通いたい。そして、我々一観衆は、世界の方々に胸を張って新国立劇場のプロダクションを語ろうではないか。

(坂田 康太郎 2023/11/15)